中师生的平凡人生

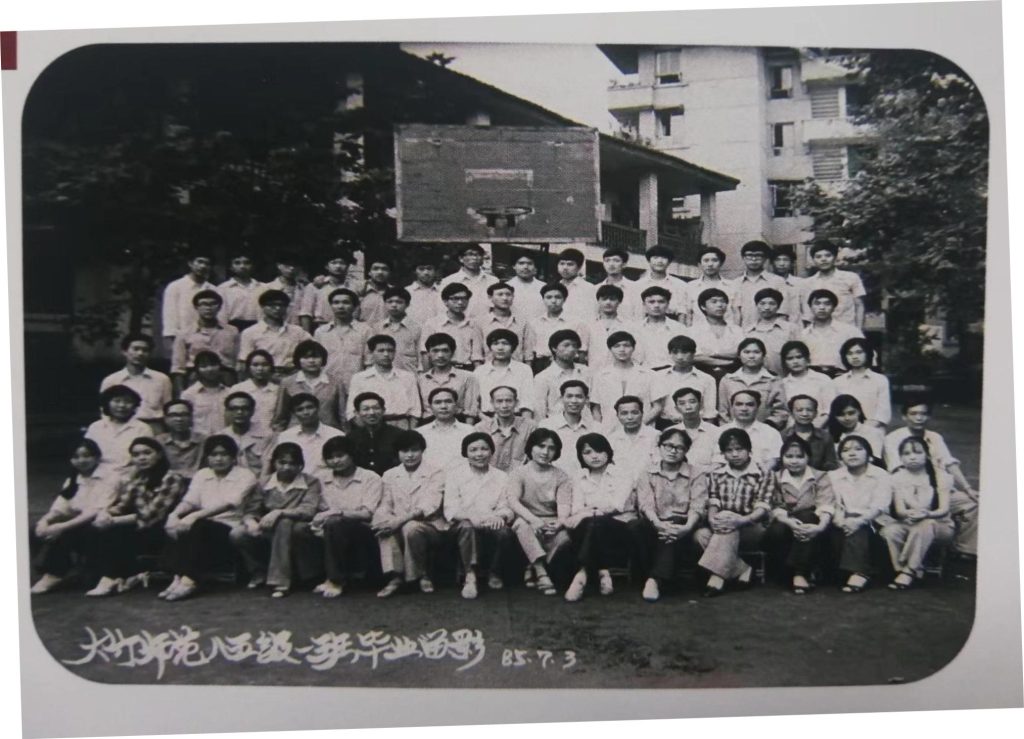

捧着泛黄的中师毕业黒白照片,勾起了对昔日中师校园的回忆;年近花甲再回头看看自己的人生经历感受颇多,现提笔作文回顾美好快乐的中师校园生活及自己平凡人生的工作经历,折射出一代中师人的人生轨迹。

新中国成立以后,经历了“十年浩劫”的文化大革命,一九七七年国家恢复了高考和中考,改变了由以前的“看茧子”“看成份”“靠关系”就可以上大学、中专的推荐入学方式为参加全国统一的升学考试,通过政审和体检的择优录取方式入学。

由于恢复高考、中考制度不久,在八十年代初期中专、中师在当时还是很响亮的名词,深受人们的羡慕和向往。当时参加中考不仅要通过预选,预选上了的才能参加最后的中考,而且录取的人数也十分有限,一般的情况下考上中专的约有二、三十人,考上中师的有七、八十人,也就是说当时一个县每年能考上中专、中师的也就百人左右。

来自农村的我,为了跳出“农门”,父亲说教师、医生职业是历朝历代都需要的,于是就毫不犹豫地填报了中师,幸运的是一九八二年我顺利地考上了当地小有名气的一所中等师范学校——大竹师范。

考上师范后父亲给我买了一只机械手表,也算是父亲对我的奖励,从此我戴上了人生的第一块手表,心里倍感喜悦。

还处于懵懂时代的我,在大竹师范开启了新的学习生涯,中师的学习虽然没有初中要升学的那种紧张状态,但每天都还是很充实和丰富的,除了要学习必要的文化课程以外,还开设了培养小学教师师资的一些专业课程:如教育学、心理学、教学法、素质艺术类课程,大多还是第一次拿起2B铅笔学素描、第一次识五线谱、第一次拿起毛笔写字……

读师范最大的好处是解决了生活问题,每月近二十元的生活费是由国家补助的,菜品虽然比较单一,但是分量还是比较充足的,彻底摆脱了以前在农村吃不饱饭的局面,每当三餐铃声响起时,同学们迅速走出教室,以百米冲刺的速度穿过操场冲向食堂,现在回想起来,当时的场面是多么的壮观!

由于当时的住宿条件有限,十多个同学住在一个寝室,是上下铺的那种铁床,比较阴暗和潮湿,课余时候大家在寝室里有说有笑,大家都很单纯,相处也比较和谐,同学之间基本上没有发生过不愉快的事情;每个人的生活自理能力都很强,自己洗衣服,而且都会针线活,缝补鞋袜和缝被子都是很轻松的事情。

师范三年不但学到了很多的知识、培养了能力,而且也培养了良好的道德品质和坚强的意志,做人要讲原则和底线,在任何困难面前绝不低头,为人师表,一身正气;师范三年是我人生的转折点,有了远大的理想和抱负——立志终身从事党的教育事业。

走出师范大门,就跨进了工作的大门。不到二十周岁的我就走向了教育事业的最前沿阵地——乡村学校,当时毕业后实行的是分配制,与被分配到了条件艰苦的山区村小,交通基本靠步行的同学相比;我算是比较幸运,分在了家乡附近的一个乡级初级中学工作。我所在的初级中学交通还算方便,虽然没有像现在的水泥路和柏油路,但是还是有一条机耕道路,起码骑自行车还是没有问题。当时的生活条件也还是很有限的,记得第一个月领到工资心里是多么的兴奋,终于可以自食其力了,除了留足当月的生活费以外,剩余的就买了毛线织了一件新毛衣,这也是我第一次穿上新毛衣,以前都是穿父亲或哥哥的旧毛衣;然后就是每个月工资结余一半左右,先后置办了一辆“凤凰牌”自行车、二手台式的收录机,能骑上崭新的自行车和在工作之余听听收录机音乐也很是一种享受!

按照《教师法》的相关规定中师毕业的只能教小学,作为中师生在乡初级中学以上学校任教的,首先就是学历提升的问题,一边工作一边参加学历提升,通过参加全国成人高考函授学习、自考等途径分别取得大专和本科学历,而且所有费用还得自理。

教师职称的评定首先是要学历达标,一九八八年开始教师职称评定,作为中师生教初中学历是不达标的,还只能评为中学三级教师。由于我国教师职称评定是实行的结构比例制度,根据学校类别划定各级教师岗位的数量,为了照顾老教师,按惯例大多是按资排辈晋升职称。我自参加工作以来,也算不上是先知先觉吧,纯粹就是为了提升自己的教学能力和水平,喜欢拿起笔来写写文章,不断总结在教学工作中的经验和教训,积极参加各级的教学经验论文的评比,论文取得了不同等级的获奖证书,同时还积极参加县、区、校各级的优质课比赛,还多次上公开课、示范课,也相应获得了优质课比赛的等级证书。无心插柳柳成荫,一九九七年教师专业技术职称评定进行了改革,改变了以前的论资排辈的评定方案,主要看任职年限及在本级任职年限中取得的论文证、讲课证等所谓的“硬性材料”,不受指标限制,直接可以由初级职称晋升为中级职称。一步为赢,步步为赢,由于在科级学校任教,中高指标较多,在中级职称任职年限达到五年的时候,我也就顺利的晋升为中学高级教师,在二零零三年晋升为中学高级教师时,我三十八岁,所以我在教师职称评定方面算是一帆风顺!

不畏前路,只为光明。再来谈谈自己的工作经历和所取得的成绩吧。我一九八五年八月参工,在乡初级中学任教十二年,一九九七年八月就调入区中学工作,这所学校也是我读初中时的母校;二00八年八月参加竞聘调往大竹县高穴中学任职。

自参加工作以来长期担任班主任工作和语文教学工作,把从事农村基层教育当做自己的事业来对待,在工作中遇到再大的困难都不放弃,尤其是在八、九十年代学校教育教学设施设备比较落后,教学上的资料也比较匮乏,仅有一本教材和教师用书,每次考试都是自己命题、刻钢板(在钢板上将试题刻在蜡纸上面)、用油墨机印制试卷,经常弄得手上和衣服上都是难以洗掉的油墨,尽管如此也无怨无悔,还干劲十足。担任班主任所带学生最多的时候一个班有八十多人,普通教室根本容纳不下,学校就把实验室腾出来用作教室,周课时最多的时候达到了二十多节,根据学校的工作安排,除了主教语文学科外,还曾教过音乐、历史、地理、数学等学科;每天的工作都很充实,从早上六点多起床督促学生起床跑早操一直到晚上十点左右灭灯铃以后检查完寝室,才拖着疲惫的身躯回到寝室洗漱休息。

一份付出,一份收获。所教学生一个班最多的时候考上国家级重点中学十余人,凭借自己微博的力量为当地的教育事业做出了贡献,先后二十余次受到国家、省、市、县、区、校级的表彰奖励。由于工作突出,一九九三年加入了中国共产党,先后任正科级学校(区中学)教务处副主任、主任和副校长职务,还被评为市级骨干教师和市级学科带头人!

作为八十年代的中师生在我国义务教育中发挥了重大的作用,在农村中小学一线默默无闻地奉献自己的青春和汗水,克服工作条件艰苦、压力大、强度高、收入低等实际困难,这就是那个年代中师生对教育的情怀,终身从事党的教育事业。

致敬中师生!

作者简介:

周世智,男,1965年10月生,1985年7月毕业于四川省大竹县师范学校,中共党员,大学文化程度,中学高级教师,曾任正科级学校教务处副主任、主任、副校长职务,市级骨干教师和市级学科带头人。

从事教学工作和教学管理工作近30年,长期担任班主任工作和语文教学工作,成效显著,先后二十余次受到上级的表彰鼓励;在教学和教学管理上也不断总结积累,大胆进行教改探索,近10余篇经验论文获国家、省、市、县级等级奖;在县、区、校上示范课、优质课、公开课20余次;参与课题研究有三项课题获市、县政府教学成果奖。

文章分享二维码

文章分享二维码